はじめまして。パーソナルトレーナーのMOTO(モト)です。

東京都世田谷区でパーソナルジムを運営しつつ、野球――特に「投手向けの情報」を発信しています。

今回は私が考える理想のピッチングフォームをできるだけわかりやすく、一定の専門的な根拠と私見を交えつつ丁寧に解説していきます。

「もっと速い球を投げたい」「でも、具体的に何を直せばいいのかわからない」

そんな悩みを抱えていませんか?

本記事では、145キロを計測した私自身の経験と運動力学に基づき、球速アップの鍵となる「並進・回転・バネ(SSC)」の正体を徹底解説します。この記事を読み終える頃には、あなたの目指すべきフォームの正解が明確に見えているはずです。

1. 投球フォームの大原則はコレ:運動エネルギー(物理)の話

まず最初に知ってほしいのは、投球とは「身体という物体をどう使いエネルギーを生み出すか」という運動学・力学の話で決まるということです。

理想の投球フォームとは、

- 身体でいちばん重い“胴体”を前へ運び(=並進運動)

- 踏み出した脚で“急ブレーキ”をかけ

- その反動で骨盤が回り(=回転運動)

- 投げ腕が後ろに残されることでSSC(伸張性収縮:バネ)が最大化する

この4つがつながったものです。

ようするに軸足1本で助走をつけ踏込脚ついた勢いで回転起こし、バネを利用して投げます。

フォロースルーやテイクバックの動きなど他にも細かい要素はありますが、今回は球速とは関連が薄い部分の情報は省略して書いていきます。

● 投球に必要なエネルギーは2種類

| 種類 | 内容 | 公式 |

|---|---|---|

| 並進運動エネルギー | 身体全体が前に動く力 | 1/2 × 質量 × 速度² |

| 回転運動エネルギー | 身体の回旋による力 | 1/2 × 慣性モーメント(回転のしにくさ) × 角速度² |

この2つをどの順序で、どのタイミングで生み出すかが球速に繋がるフォームの本質です。

● 投球フォームは“バネ”(SSC)を使うのが鍵

SSC(Stretch Shortening Cycle:伸張-短縮サイクル)は、

- 腱・筋肉の弾性エネルギー

- 伸長反射(筋肉の防御反応)

この2つを利用する仕組みです。

つまり、

「腕をどう速く振るか」ではなく

「どうバネを最大化する形に持っていくか」

が速い球を投げるためには大事になります。

よくプロ野球選手が「球速を求めたわけでなく、質の良さを求めた結果」というニュアンスの表現をしたりしますが、この部分の話かなと感じています。

2. 投球フォームを4つのフェーズに分けて解説

- 立ち姿勢(特に足上げ時)

- トリプルフレクション & トリプルエクステンション

- 踏込脚の急ブレーキ(回転運動への変換)

- テイクバックとリリースの奥行き(加速距離)

ここからはこの4つを順に説明します。

① 立ち姿勢について

立ち姿勢には大きく以下の2タイプがあります。

- 静 → 動タイプ(足を上げて一度止まる)

- 動 → 動タイプ(止まらない)

● 立ち姿勢のタイプ分け(選手の例)

| タイプ | 選手 |

|---|---|

| 静→動 | ダルビッシュ有、佐々木朗希 |

| 動→動 | 山本由伸、大谷翔平 |

意味合いとしては、投球動作開始から重心の移動が止まるシーンがあるかないかで判別しています。

● 静➡︎動、動➡︎動どちらが良いのか?

基本的には 動→動タイプを推奨 しています。

理由は明確で、止まったものを再加速させるのは難しく推進速度(並進)を上げづらいからです。

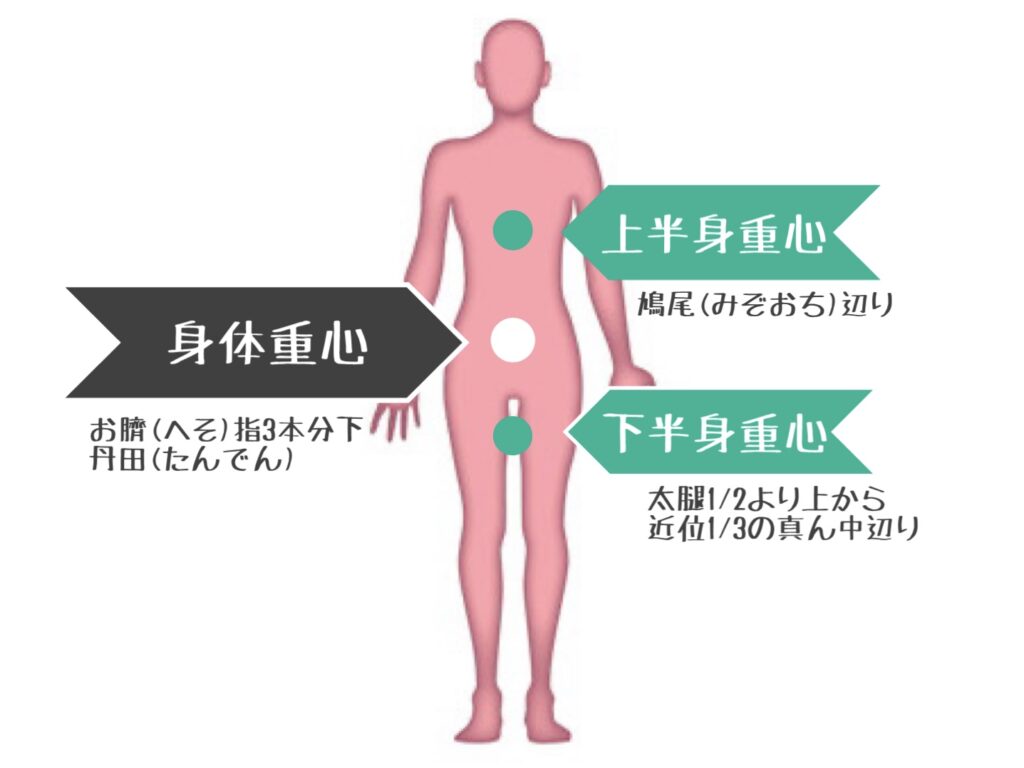

● 動かすべき重心はどこにある?

全身の重心:おへその少し下(丹田)

上半身の重心:みぞおち付近

下半身の重心:太腿の1/2〜1/3・股関節より

特に全身の重心をどう前に運ぶかが、投球の第一段階となる並進運動の鍵になります。

● 最適な立ち姿勢は人によって違う

私の場合はかかと寄りの重心の方が並進運動を作りやすいため投球動作に入る直前、僧帽筋下部に軽く力を入れてセットしています。

逆に、つま先寄りの方が合う選手は、

グラブを顔の前で構えると前側にモーメントが働き、バランスが取りやすくなります。

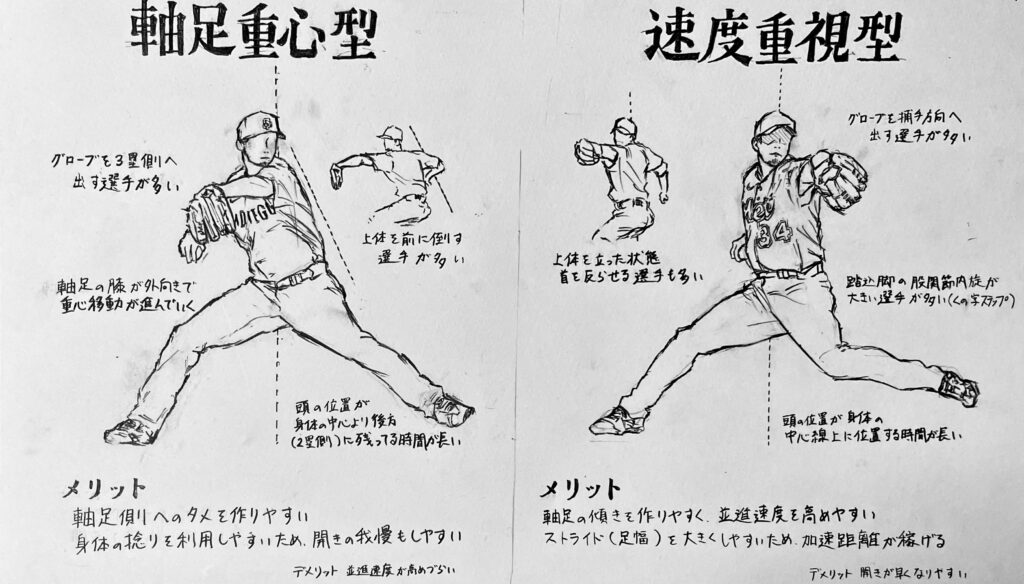

4スタンス理論やコウノエ理論は、この身体の使い方をさらに細かく分類したアプローチだと思います。私自身はよりシンプルに「軸足重心型(後足型)」「速度重視型(前足型)」の2タイプで整理しています。

ただし、タイプ分けにこだわりすぎないことが大切です。

スポーツ動作は本来、明確に数種類に割り切れるほど単純なものではありません。

選手の特徴や癖、競技レベルによって常に変化し続けるものなので、あくまで“目安”として扱うのが最も合理的だと考えています。

② トリプルフレクション(沈む)& エクステンション(伸びる)

並進の動作は以下の2つに分かれます。

- 沈む動作(トリプルフレクション)

- 伸びる動作(トリプルエクステンション)

ここで重要なのは エクステンションの(地面を押す)タイミング です。

● 股関節伸展こそ出力を最大限に活かしたいポイント

人間の出せる最大の力は 股関節伸展筋力 です。

しかし、早く伸展してしまうとその力は 前ではなく上 に逃げてしまいます。

そのため理想は、

- 沈むフェーズは脱力して重力を利用

- バランスの限界点で一気に「ポンッ」と地面を押す

俗に言う 45度フルダウン のイメージです。

③ 踏込脚の急ブレーキ(並進 → 回転)

並進運動で生み出した推進力だけでは球速は上がりません。

そこから回転運動へ変換することが必要です。

よくある誤解:

回転は筋力で起きる? → NO!

回転は“踏込脚のブレーキ”によって生まれる地面反力によって、回すのではなく回されます。

イメージはコインをデコピンして回すのと同じ理屈です。

● ネガティブシンアングル

踏込脚が地面に対して斜めに接地する角度を

ネガティブシンアングル と呼びます。

槍をイメージするとわかりやすいです。

- 槍が斜めに地面に当たる → その場で突き刺さり、止まる

- 垂直に落ちる → 前に滑っていく

この「突き刺さる角度」で踏める選手ほど、

骨盤が強く回転し、球速も上がります。

特に中高生の場合は接地してから膝が曲がっていってしまう選手が多いです。

④ テイクバックとリリースの奥行き(加速距離)

ボールに伝わる力の量(力積)は、

力 × 時間

で決まります。

つまり、

ボールが通る加速距離が長いほど強い球が投げられます。

● 「前でリリース」否定派が増えた理由

力 × 時間(加速時間)で考えると、「前でリリースする方が効率的では?」と思うかもしれません。

しかし、現在では前で離そうとする意識が推奨されない理由があります。

それは、前でリリースしようとすると多くの選手が肘を前に抜いてしまうからです。

肘が前に抜けると、腕が早い段階で縮み、SSC(バネ)が働かなくなるのです。

SSCとは、筋肉や腱が伸びた状態から縮む瞬間に大きな力を生む仕組みですが、肘が前に出るとこの流れが途切れてしまいます。

つまり、

- 前でリリースしようと意識する

→ 肘が前に抜ける

→ 腕のしなり(伸張)が消える

→ バネが使えず、球速が伸びない

という負の連鎖が起こります。

● 後ろの空間の使い方が重要(SSCの最大化)

- テイクバックで胸椎がしっかり回る

- 踏込脚着地で腕がトップを通る

- そこから「どれだけ腕を後ろに残せるか」

この “後ろの長さ” がSSCを最大にします。

山本由伸選手はその典型で、

本人は「後ろでボールを離すイメージ」と言うほど後方の距離を大切にしています。

ただし実際の映像を確認するとリリースは前。

これは踏込脚のブレーキで胴体が前傾(縦回転)するためです。

まとめ(要点)

- 投球は「並進 → 回転 → SSC」の連続で成り立つ

- 股関節伸展と踏込脚の急ブレーキが球速の要

- 前で離すのではなく、後ろの距離と前傾でリリースが前に来る

- 加速距離(力積)の長さが球速につながる

今回は、球速アップに特に直結するポイントにフォーカスして、投球フォーム全体を理解できるように記事をまとめました。今後も継続して情報発信していきますが、今回紹介した“原則”を押さえておくことで、今後の解説がより深く理解できるようになります。

ぜひ、何度も読み返して自分のフォームづくりに役立ててください。

では、また!

自己紹介

MOTO(モト)/東京

パーソナルジム STRENGTH & STRETCH 経営

SNS総フォロワー 5万人超。YouTube・X・Instagram・TikTok・ブログで情報発信中

トレーナー歴11年、ゴールドジム・Dr.ストレッチでの経験を活かし、

ボディケアとパフォーマンス向上をサポート。

コメント